深圳一次性拍卖32套别墅,当日15套全部流拍怎么回事?

《冷暖人生》

意不意外深圳一次性拍卖32套别墅,当日15套全部流拍怎么回事?,惊不惊喜深圳一次性拍卖32套别墅,当日15套全部流拍怎么回事?!

《冷暖人生》特邀老朋友马家辉为你讲述“陆港秘闻”

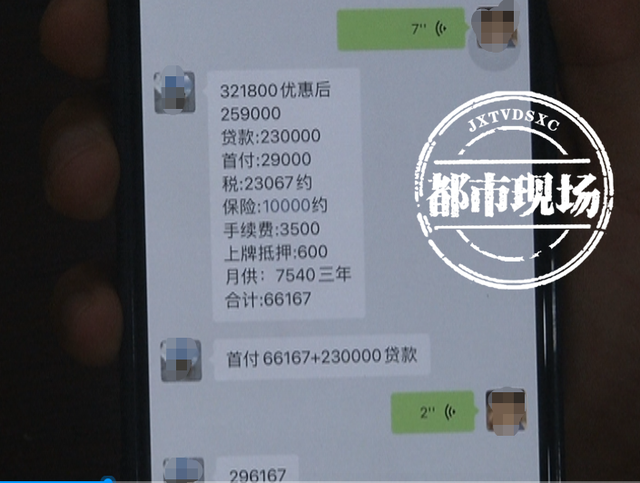

马家辉(香港作家、传媒人):我每次来深圳都非常痛心,因为我原先在深圳买深圳一次性拍卖32套别墅,当日15套全部流拍怎么回事?了一个好大的房子200平米的,那一天发昏了,那一天真是改变了我一生的一天。开车过来的时候,中途改变主意没买取消了。如果真的买了那个房子,现在至少卖个两千万,当时才一百多万啊,我就不用给你们做纪录片了。(小凤君心疼家辉哥一秒钟)

“我在香港的湾仔区出生长大,到了今日,我还是喜欢叫自己“湾仔人”,湾仔就我的故乡。这里有太多太多的故事令我回味,亲身经历过的,我耳朵听来的,眼睛看的,有的悲凉,有的哀伤,有的快乐,有的荒唐,有的关于背叛,有的关于忠诚。

故事里面的人,在我看来,好像一艘一艘本来互不靠近的船,但是偏偏又漂在同一个江湖里面。

每个人都背负着这个世界的混乱和混乱里面的哀伤抱怨。生命或许好像一场赌博,和你对赌的并不是其他人,而是命运,只是命运。”

—马家辉:香港作家、传媒人、凤凰卫视《锵锵三人行》嘉宾

讲述人:马家辉

深圳和香港虽然只是一河之隔,可是地缘的关系却把这两个城市紧紧地连接在一起。20世纪50年代到80年代之间,一段影响了超过一百万人的命运的偷渡历史正在深港边境上演。而在这一百多万怀揣着梦想与希望的偷渡者当中,其中一个便是欧阳东。

“港逃者”成不可抹灭的香港文化

当事人讲述亲身经历

“逃港”是香港历史上面一段,非常重要的往事,数以百万计的逃港者也造就了今天的香港,上个世纪末,香港排名前100位的富豪当中就有40多人都是“逃港者”,像传媒大亨黎智英,期货教父刘梦熊,还有乐坛我们都知道的罗文,文坛的大师倪匡,他们都是逃来香港的人。在我成长的年代,几乎每一个香港人身边都有亲戚朋友是偷渡来的,他们经历了种种惊心动魄关乎生离死别的故事,里面都有他们的命运浮沉。

陈秉安(《大逃港》作者):香港最简单的账,从1950年的232万人到1980的506万人,增加了300万,300万人中间至少有100万人是逃过去的,逃港者是香港一个重要的文化课题。香港人的很多思想,很多精神,很多那个文化根基,都在这个地方。

马家辉(香港作家、传媒人):有一个情况很可怕的,比方说我是你表哥,你知道我是要游泳过来,可是你一个礼拜都没有收到我的消息,两个月没收到我的消息,我可能被抓了送回去,也可能死在海上,那种等于古人说的那句诗:欲祭疑君在,天涯哭此时。

欧阳东先生今年70岁,1979年逃港,八十年代末期取得香港身分证之后回到深圳定居,如今已经退休的他,是深圳一位业余艺术团的团长,带着演员经常排练演出。

欧阳东从小喜欢文艺,逃港以前还曾经是宝安县很红的舞蹈演员,演的都是正派的英雄,这就让人很难把舞台上面的他跟逃港的人连在一起。不过我更好奇的是,曾经冒死偷渡去香港的他,为什么后来会选择回到深圳呢,而今天的他又怎样看待自己当年的冒险的选择。

欧阳东祖籍湖南,16岁的时候身为知青被下放到宝安县的水产养殖场工作,1966年他为了配合“文革”的红色宣传,他和几个同样爱好文艺的朋友一起组建了宝安县文艺宣传队,而且很快成为那个年代很红的演员。

欧阳东(逃港者):当时的年代只有香港才有很多吃的东西用的东西,香港什么东西都有。国内的粮食要粮票,穿的衣服要布票,什么东西都是定量供应的,而且周围的人都已经一天一两天就不见了,就跑到那边去了,过一两天又少了一两个人,又到那边去喝咖啡去了,一些朋友都已经往那边走了,都去了香港了。

从1842年清政府将香港割让给英国之后,粤港两地的居民其实还是可以自由往来,1949年之后,广东省政府在粤港之间竖起了铁丝网,私自前往香港的人就被视为“叛国投敌”。从此这个铁丝网就标志着香港进入一个新的历史时期。上个世纪50年代初到70年代末,在广东一带逃去香港的偷渡事件经常发生。

马家辉(香港作家、传媒人):我1960年代出生在香港,住在一个地方然后右边是从上海来的,一家五口这样,左边潮州来的,一家六口这样,而且好多都是其实都是从内地过来的,在不同的年代过来。每次说到逃港者,我的脑海就浮现一张脸,一张一个女人的脸,她的两个弟弟就在一次的过来偷渡的过程里面死掉了,淹死在水里面。消息传过来的时候,这位女士就精神不好了心情不好,后来又发疯了,那时候不断发生好多这样的悲剧。

高峰期每天外逃8、9千人

曾酿百人浮尸惨剧

根据《广东省志》的记载,1962年5月中旬之后,每天外逃的人多达几千人,我们光看5月15号的那一天就有4977人逃亡,在高峰期甚至达到每天八九千人,在广州火车站因为人太多了还发生了大批的外逃群众冲击火车站的事件。

陈秉安(《大逃港》作者):那个人山人海,那个铁丝网,一千多人喊一二三四,“哗”就倒掉了,赵紫阳就拿望远镜看了一下,这就跟淮海战役一样的。

陈秉安,《大逃港》一书的作者,也是中国为数不多研究这段历史的作家,在《大逃港》一书的封底陈秉安亲手画了三条当年的逃港路线,位于中线的深圳(河)最窄处只有两米,距离香港最近可是守卫当然最森严,东线的大鹏湾还有西线的深圳湾与香港隔海相望,逃港者经常要经过一夜的游泳才能到达,而不少人也在中途葬身大海。

陈秉安(《大逃港》作者):我问过那些偷渡者,那些死的人是怎么死的,淹死的是吧,他们说不是,冷死的,下水以后游的时间太长了,人的所有这个热力全部都消耗了。我有一个朋友叫刘梦熊,他在香港的一个是个政协委员,他说我游的时候,我的最后就已经是不行了,我就念下定决心不怕牺牲,排出万难去争取胜利。

陈秉安在《大逃港》一书里面,记录了五十年代六十年代逃港者惊心动魄的偷渡故事,其中一个叫做叶小明的逃港者他的经历就呈现了那段历史里面最残酷的人性。出生在粤北一个小山村的叶小明12岁那一年,父亲就在大炼钢铁之中掉进了土高炉烧死成为烈士,1962年在饥饿中挣扎的母子决定铤而走险到香港找寻活路。

陈秉安(《大逃港》作者):这个他母亲牵着他的手,他拉着母亲,颤颤巍巍地就过去,已经到了香港那边了,这个时候水已经太高了,受不了了,赶快要找地方,这时候就看到一个树,树上坐了很多逃港的人,都在上面躲水.

这个时候那个母亲就把他推上去,别人把他推下来,推下来母亲又把他推上去,因为当时各人都要保自己的命啊,他就终于上去了,叶小明坐在了树上,就去拉他的母亲,树上人讲枝桠就要断了,有个人就一脚就把他母亲踢到水里面去了,不让她上来,这个叶小明在上面就哭啊。后来水退了,叶小明他的老乡跟他一起来找他母亲的尸体,其实那尸体隔这个树不远,就是200米吧,就在两个树之间夹着。他就讲,我把我母亲埋的时候我就想,他说我这辈子一定要争气。

此后被母亲用命送到香港的叶小明因为孤儿的身份得到港英政府的特许,拿到了香港的身份证。在这张新的身份证上面,叶小明登记的名字改为叶争气,16岁的叶争气在香港从工厂里面最底层的工人做起,做到了一家金融集团的总经理,可是许多和他一起逃来香港的人却没有这么幸运。根据一份当年出版的香港《星岛日报》的报道,仅仅在叶小明母亲遇难的那一天,香港落马洲一带就发现了逃港者的浮尸多达126具。

骆德志(退役香港水警):浮泥束缚住他们的脚,不能离开,当水涨的时候,淹死了,死了很多人,很恐怖,很恐怖,所以在这边的同事,他们都有一个心理上的阴影。

年过七十岁的骆德志退休以前是一名香港水警,负责在海上抓捕逃港者,所以他手上也保存了很多当年抓捕现场的珍贵影像资料。

骆德志(退役香港水警):(逃港者)给我们抓上来的时候,他们处处的表现是很惊怕,很惊怕的样子,我们安抚他们,不要怕不要怕,我救你们上来的,先问他们,你饿吗你要吃什么吗,你要吃些东西吗,然后就拿面包公仔面煮给他们吃。

港英政府政策忽紧忽松

欧阳东:我就想去香港喝杯“咖啡”

对于逃港者港英政府的态度一直暧昧不明,一方面香港经济告诉了殖民者香港的确需要廉价的劳动力,可是另外一方面太多的逃港者也给这个社会造成了混乱还有负担,1962年的逃港大潮发生之后,港英政府下令遣返了留在香港边境华山上面的3万多名逃港者。

陈秉安(《大逃港》作者):整个山头就像哭天抢地,整个都一片哭声喊声,你叫我的名字,我叫你的亲人的名字,互相叫,但是警察手拉手围着不准上去,有些是丈夫先过来,妻子后来过来的,丈夫就看着妻子走啊,有些就是父亲看着儿子走啊,有张照片呢还有一个父亲先逃到香港来的,定居了,这个母亲带着两个女儿,跑过去跑过香港来,结果有个女儿在路上就是找不到了,照片是父亲背着那个的女儿,和那个妻子一起在那哭。(上图)

这样生离死别的悲剧一直持续到1974年,香港出台了“抵垒政策”,逃来香港的人只要进来香港,再成功进入了香港的市区就可以去领取香港身份证,成为香港人,这种在今天听来有点奇怪的移民政策一直持续到1980年10月,在这一段期间,香港一度成为了偷渡者的天堂。因此也催生了1979年一波更大的逃港浪潮。欧阳东正是在这一段时期来到香港的。

欧阳东(逃港者):半夜去排队,因为很多人,只要你进了市区他就不抓你了,然后你就可以到金钟那个警局那里排队,去报领身份证,因为他们说,到了香港去喝咖啡了,第二天我也去买了一杯咖啡。

马家辉(香港作家、传媒人):因为咖啡当时代表了资本主义,新的世界里面的消费品。

欧阳东(逃港者):它那边才有,我们这里没有咖啡的,我也去尝一下到底咖啡是什么样。我们当时走的时候呢,就是在世界之窗(现为深圳著名景区)的附近。

几乎在欧阳东逃来香港的同时,1979年3月,宝安县改名深圳市,第二年8月26日,深圳经济特区成立了,经过三十多年的发展,今天的深圳市早已经成为一座跟香港同样繁华的国际城市。

马家辉(香港作家、传媒人):你认识的逃去香港的人,有人后悔吗,有人说我假如不走的话,在深圳我早就发大财了。

欧阳东(逃港者):肯定有,原来是我们朋友中间,很多是农村的,他们现在在香港,最多是有一套公屋,但是你在这边农村有地,你可以自己建房子,然后政府收购了还可以赔给你地,而且生产队还有分红,如果早知道深圳变化得这么大,那我不去香港也可以,但是我去香港我也不后悔。因为最少,我在香港赚到了第一桶金,因为我在香港很省的,我只花邮票的钱其他都不用花钱,我吃在工厂,住在工厂的,盖的被子是制衣厂的棉被那些东西,全部都是工厂的。

1980年代开始,随着大陆的改革开放,政府对于逃港者不但既往不咎,还鼓励他们回乡探亲投资工作,1986年欧阳东就用“港商”的身份回到深圳跟家人团聚,当时的香港服装所谓“港装”在大陆开始流行,他看准了这个机会和太太去开了一家服装厂,从香港进货拿到大陆来销售,生意也越做越大。今天的欧阳东早已经退休了,也很少再去香港,在深圳养老的他又重拾了年轻时候的文艺梦。

欧阳东:回来了以后能够看到这边的发展,踏上这边的脚步我现在又可以回到文艺方面去了,又组织了一个团,就是到处去慰问演出,宣传,又回到这个宣传方面。又回到原点。其实我觉得,我一生真的是很幸运的。

踏上了粤港两地高速经济发展步伐的欧阳东,在数以百万计的逃港者里面无疑是幸运的。

72岁的莫耀坤祖籍广东番禺,“文革”期间来到香港,几十年来在香港始终没有找到很好的发展机会,到今天还是靠着计程车维持生活。64岁的张宇德经过了4次的偷渡,最后才跟太太成功来到香港,之后呢他做过小贩,开过货车,靠着多年的积蓄后来做了房地产经纪买卖居屋,曾经也做的蛮不错的,可是1997年的一场金融风暴,把他的心血全部毁掉了,所以张宇德也不得不重新开货车成为货车司机。

对1970年代以前的逃港者来说,

来了香港就不回去,

所以以后他们在这个土地上,

去建立他们的新生活、

追求他们的新梦想的时候,

可能就更为投入。

所以在香港社会700多万人里面,

我们知道有“逃港者”一部分人,

因为不同的理由找到他们的身份认同。

——讲述人:马家辉

(未完待续,下期节目小凤君继续为您解析)